发布时间:2020-11-18 00:42

核心提示:在诗联之乡儋州,有一个被誉为“诗联之村”的村子——新州镇长塘村。长塘村诗联文化氛围浓厚,擅长诗联的人有不少,村民对诗联有着特殊的感情。长塘村长盛不衰的诗联文化,是一辈又一辈长塘村诗联能手共同创造的宝贵文化财富,是一代又一代长塘“文化宝藏守护人”对中华优秀传统文化的执着坚守和热爱。

长塘村96岁的陈树槐(右)和93岁的卜鼎甲(左)两位老人坚守初心,写了70多年的诗联。

诗联之乡里的“诗联之村”

儋州素称“诗乡歌海”。早在宋代,儋州的文化发展在当时海南占据高位。在贬官文化的影响下,儋州吟唱风气兴盛,甚至出现了吟诗作赋的定期雅集——真率会。《舆地纪胜》载:“(折彦质)至郡,与儋士许庭(廷)惠辈效温公真率会,为乡约,每五日一集。”宋代的真率会分布广泛,与其他地方的真率会相比,儋州真率会的年代较早,存在时间较长。宋代儋州的诗词文化,在后世得以延续,成为了儋州文化的重要组成部分。1983年,时任广东省委常委杨应彬视察儋州,对儋州的诗词文化称赞有加。他感慨地说,自己走过广东各个市县,没有一个像儋州这样有广泛的诗词唱和的社会风尚。与诗词文化密不可分的对联文化在儋州也是蔚然成风。正是因为有着深厚的诗联文化底蕴,儋州获得了“全国诗词之乡”和“中国楹联之乡”荣誉称号。

诗联文化盛行的儋州,有一个长期以来流行吟诗作赋、创作对联的村子,村子里左邻右舍就有擅长诗歌对联的人。这个村子,就是新州镇的长塘村,长塘村以其诗联文化兴盛,被公认是儋州这一诗联之乡里一个具有代表性的“诗联之村”。

长塘村,村名带“塘”字,取名与水有关。据说长塘村的村名就是源于村旁有洗脚塘、白水塘、水园塘、桑田塘四个水塘。长塘村有林、唐、羊、卜、冯、陈6个姓氏,600多户,3000余人口,是一个大村。据村民介绍,村里的6个姓氏中,最早迁到长塘村的是林姓,现在村里人口亦以林姓为多。林姓以外的5姓是后面才搬迁而来,其中的冯姓和唐姓从与长塘村同在一片田坡的西边村移来。

长塘村立村于何时,没有明确的文献记载。村民们根据村里林姓子孙世系估算出长塘村已有近千年的历史。长塘村距离隋朝时冼夫人择为儋州治所的中和古镇只有一公里左右的路程。一般来说,某地成为政治中心,其附近地区会随之得到开发,而且长塘村是大村,这可以佐证村民们关于长塘村立村时间的说法是可信的。

中和古镇从隋朝开始,历唐宋元明清几个朝代到民国初期,一直是儋州的治所,同时也是儋州的文化中心。宋代大文豪苏东坡在中和古镇居住三年,留下了对儋州文化发展影响巨大的东坡文脉。或许是因为近水楼台先得月,长塘村受东坡文脉的影响很深,村里历来有崇文的风气,读书人辈出,如在清代有唐奉三、陈圣谟是贡生;在民国初年有冯云汉、陈宪权、林栖凤、羊攀瀛、卜俊芬、卜俊芳等人在设于中和的县立第一高等小学读书,他们与后来去到法国留学获博士学位的排浦人麦逢秋同为校友;在民国年间有卜鼎光、陈树声、卜鼎峰、陈树槐、唐治民、唐良政、卜鼎甲等人在儋县县立中学就读。

长塘村历史上的文化精英,崇尚诗联文化,他们在平日里吟诗写对联,有的人还在村里的私塾教书。他们的“言传身教”,促进诗联文化在长塘村传播,引领村子形成了浓厚的诗联文化,这种文化氛围一直延续至今。在诗联文化的浸染下,千百年来长塘村人在这一片肥沃的土地上和谐生活,奋发图强。

长塘村人唐毓秀在前些年曾以长塘村村名作过一副嵌字联:“(上联)长颂新天,谱名篇:豪气干云,华章溢彩,翰苑扬名;因得东坡遗泽,诗乡一脉相承;又兼六姓凝心,并肩奋进,百业争荣,风骚各领,添梓里和谐;桃花映面,眉展春光,笑声穿巷,大爱诞敷;更喜民安国泰,雄才辈出复兴,文焕武扬昭史册;(下联)塘开明鉴,映丽景:满畴稼果,稻菽流金,丰图跳赏;此看西部现珠,绿野千层续叠;再有两镇牵手,依托创优,三农竞秀,壮伟同凭,羡庄园特色;布谷催鞭,车盈秋实,牧笛悠然,小康曲荡;最欣人杰地灵,山水多娇入胜,龙腾凤舞振鸿猷。”此优美凝练、富有诗意的近200字对联是长塘村历史地理和风物人情的精到概括。

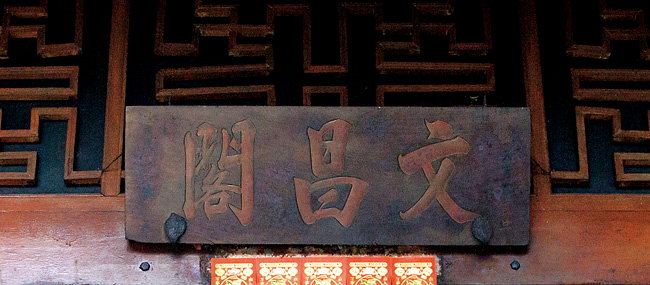

陈圣谟贡生题写“文昌阁”的墨宝。

民国年间长塘诗联佳话

长塘村在民国时,涌现出一批杰出的诗联能手,他们撑起了长塘村诗联文化的一座高峰。

陈圣谟、陈其英、羊攀瀛是当时长塘村诗联创作群体中的巨擘,被称为“长塘三杰”。三人按年龄辈分大小,分别自号“下坡伯”“下坡哥”“下坡叔”。下坡,是中和古镇周边的人们对包括长塘村在内的一大片地区的称呼。这一带地势宽广平坦,位置相对来说是位于下方。儋州话里,广阔的平地称为“坡”,“下坡”一名由此得来。

陈圣谟诗联书法皆精,他在考贡生时,考官评价其书法 “字冠通场”。今天长塘村文昌阁门匾恢宏大气的“文昌阁”三字就是陈圣谟留下的笔墨。

陈圣谟、陈其英二人有着这样一则对联逸事:民国初年,陈圣谟在东坡书院参与县志编修工作。有一天,时年才十多岁的陈其英到东坡书院看望陈圣谟,其时同在东坡书院的都是饱学之士。大家看到陈其英是一个青年,忙把他拦在门外,告知他这地方不是闲人该来之处。陈圣谟见大家如此“刁难”陈其英,即兴出了一只对子让陈其英来对,好让大家知道陈其英的才气。陈圣谟出的上联是“弟可先兄传两宋”。陈圣谟吟诵上联的声音才刚落下,陈其英便对出了下联:“子能继父号三苏。”这下联对得相当工整,而且内容也表明了自己的才学。大家一听,非常赞赏,高兴地把陈其英迎进书院里。陈圣谟曾为村里文昌阁作过一副门联:“文曲星辰光应斗,昌平诗礼学传心。”如今在文昌阁还贴着此门联,字是今人书写。

民国年间,儋州掀起了一股诗联比赛的潮流。拔贡出身的陈有壮长期担任诗联比赛的主评,儋州的众多文人慕名投稿,每一期的比赛规模都十分壮大,竞争也很激烈。在千军万马过独木桥的比赛中,“长塘三杰”屡次斩获大奖。如陈圣谟写的诗《月下看佳人》:“妆台金镜十分新,皓魄当头看美人。不独嫦娥天上有,人间玉女也青春。”夺冠,陈有壮对此诗的批语为:笔画昙花,词存香草。陈其英有一首诗《花间酌酒邀明月》:“后身太白是如来,邀月花间约举杯。醉后落惊风雨笔,赫蛮书草见天才。”获冠军,陈有壮如此评价:笔机流转,如盘走珠。陈其英另外的一首诗《笔架笼烟》:“儋阳笔架久笼烟,晚翠松林峙比连。此日风开烟雾去,晴空一笔写青天。”拔得头筹,儋州著名画家唐虞政赠送给他一幅炭画作为奖品。羊攀瀛作的诗《月明鸡唱早》:“早行远客听鸡鸣,一片蟾光照眼明。回忆故园春色好,柳条垂绿系离情。”获得冠军。羊攀瀛另有一首诗《小舟沽酒赏中秋》:“沿溪两岸泛觞游,黄叶无端落小舟。椿树不惊风雨冷,中秋酒祝八千秋。”被评为亚军诗。

“长塘三杰”以外的长塘村读书人,有的也有作品在陈有壮主评的诗联比赛中获奖。如卜鼎峰写的诗《拨开云雾见青天》:“劫后江山剩野烟,复加云雾暗相连。何当高举擎天手,拨尽蛮烟见晓天。”夺得冠军,陈有壮给出的批语是:笔机开宕,圆转无痕,第三句俯瞰一切,可为全课诗之冠。卜鼎峰的凤顶格对联《子女》:“子养事亲虞大舜,女能救父汉题荣。”获得亚军。陈宪权的凤顶格对联《七八》:“七三女子梅忧实,八十姜公竹老竿。”被评为亚军。陈树声的鸢肩格对联《园洞》:“菊径园中闲岁月,桃花洞里小乾坤。”取得亚军。

民国年间长塘村的诗联能手在诗联比赛中屡创佳绩,使得长塘村的名声远扬。

更让时人赞不绝口的是,当时在长塘村甚至出现了一家父子、同胞兄弟皆工诗善对的盛况,如陈圣谟、陈宪权父子,卜俊英、卜俊芳兄弟,陈其英、陈树声、陈树槐父子,冯玉沾、冯天谟父子,卜鼎峰、卜鼎甲兄弟等人。

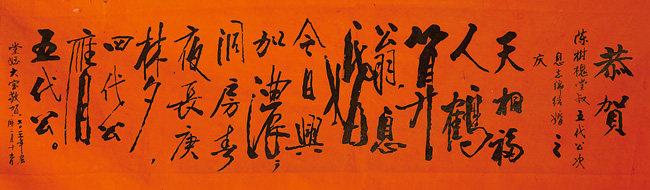

图为陈树槐的曾孙结婚,村里的诗人书赠贺诗。

中华人民共和国成立后长塘的诗联风气

中华人民共和国成立后,长塘村年轻一代的诗联能手逐渐成长起来,成为长塘村诗联文化的新生力量,他们与村里的老一辈读书人一起,继续发扬长塘村的诗联文化。

上个世纪八九十年代,儋州再次掀起诗联比赛的热潮。这一时期,长塘村的陈树槐、卜鼎甲、羊冠雄、冯天谟、冯焕赋、唐庆林、陈大宝、唐毓秀、林应贤等人,踊跃参加比赛,并夺得奖项。如在《田园诗社》第六期以“云”为题的征诗比赛中,冯焕赋的参赛诗:“斑斓南浦彩云根,安向西山万里奔。岂若凝成春雨降,沾濡两岸锦花繁。”获得冠军,评委给出的批语为:峥嵘意象,不即不离,语言朴素,寄意深远。又如在儋州市委宣传部和富克镇联合举办的“东光杯”大奖赛中,唐毓秀写的对联《东光场庆》:“廿载征程沾党泽,千联贺句涌民情。”和诗《古郡盛开文明花》:“骋目儋阳胜事盈,仁风拂面笑升平。亲邻敬老诗含暖,律已奉公曲有情。济善惩蛮归大治,鼎廉摈腐蔚新清。千花百草皆争艳,万里欣欣日月明。”分别获得对联和诗歌第一名。再如在由中华诗词文化研究所、河南作家协会、河南电视影评协会等单位主办的“山水情怀”——全国电视诗歌创作大赛中,林应贤写的诗《游儋州云月湖》:“一叶轻舟绿水浮,嶂围遥望碧如油。莺啼岸树春常在,月睡湖床夜不收。话语长亭开柳眼,笙歌芳榭乐心头。湖山秀色知多少,惹得游人醉里讴。”荣获佳作奖等。

长塘村的诗联能手在诗联比赛上继续折桂,为长塘村赢来新的荣耀,与此同时,长塘村在民俗事象中对诗联文化的坚守也为人们津津乐道。

中华人民共和国成立后,长塘村人在婚嫁、升学、生育、入宅和丧事上,还是一如既往保持赋诗写对联的活动。特别是婚嫁、升学这类喜事,还流行赠诗与诗歌唱和的雅举。如上个世纪80年代初,卜鼎峰在次子结婚时赋诗《为次郎新婚喜咏》:“痴聋早学作阿翁,今又痴聋在学中。历甲自惭逾耳顺,残年犹想树心雄。诗欣次子题红叶,雅望添孙慰素衷。际此婚期邀宴饮,蓬门喜接客情隆。”引来了村里人和友人和诗几十首。又如上个世纪90年代末,卜鼎甲的长孙结婚,他作诗《婚长孙会丰感赋》:“顽孙加冠已非童,受室成伦慰我衷。巧恰潮流谐士女,正孚世道乐姑翁。蓬门鼓瑟鸳鸯舞,绣幕牵丝花烛红。熊梦至宾偕祝愿,重来聚会更情浓。”村里人和诗友纷纷和诗庆贺。再如长塘村第一个博士、现任中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所副所长、中国热带作物学会薯类专业委员会主任陈松笔研究员在上个世纪90年代初荣升研究生时,父亲陈大宝的诗友和村里人赠诗几十篇,其中有林应贤作诗《贺陈松笔侄考取沈阳大学研究生》:“曾游泮水摘芹香,又踏尼山揽宝藏。每把青云揩热汗,敢将丹桂冠群芳。诗书门第前程秀,礼乐家庭世泽长。此日高登新学府,长塘策马向沈阳。”等等。陈树槐的次孙考上大学,唐毓秀的儿子考取大学……,都曾有过诗歌的身影。这些升学赠诗和诗活动,是对长塘村中榜学子的庆贺,同时也对长塘村读书风气产生潜移默化的积极影响。

在少不了对联的春节里,长塘村人亦在保持写春联的习俗。每年春节前,长塘村家家户户都备好笔墨纸张,诗联能手们忙着给大家构思春联和泼墨书写,完成村里春联的“自给自足”。除夕这一天,长塘村人张贴的,是散发淡淡墨香的手写春联,放眼望去,每家每户门口上的手写春联映入眼帘,其内容和书法让人不禁驻足品味欣赏。

如今机器批量印刷的春联充斥市场,成为畅销的年货,在这样的大环境下,长塘村的手写春联无疑是难得的一道靓丽而独特的文化风景。

长塘村的诗联文化,一言以蔽之,它是一辈又一辈长塘村诗联能手共同创造的宝贵财富,是一代又一代长塘村人对中华优秀传统文化的执着坚守。(作者陈有济 吴宗绩 编辑吴宗绩)

新州镇长塘村全貌。

图片由儋州融媒全媒体记者 何文新 摄

儋州市人民政府网 主办:儋州市人民政府办公室 运行管理:儋州市大数据管理中心 [网站地图]

网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345 政府网站标识码:4690030002

琼ICP备10200120号-6  琼公网安备 46900302000004号

琼公网安备 46900302000004号

中文域名:儋州市人民政府.政务

电脑版|手机版

版权所有:儋州市人民政府网

主办单位:儋州市人民政府办公室 中文域名:儋州市人民政府.政务

运行管理:儋州市大数据管理中心

开发维护:海南信息岛技术服务中心

网站违法和不良信息举报电话:0898-23335533、0898-12345

琼ICP备10200120号-6

琼公网安备 46900302000004号

政府网站标识码:4690030002 琼ICP备10200120号-6